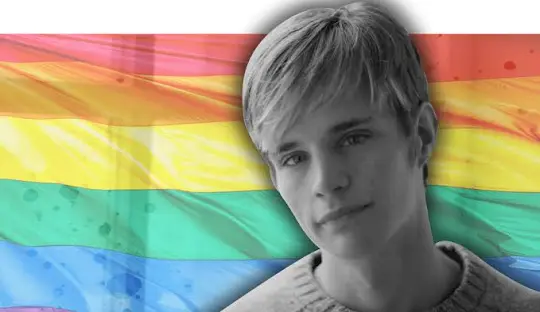

1998年,美国大学生马修·谢巴德(Matthew Shepard)因其性倾向而在怀俄明州遭两名男子麦金尼(Aaron McKinney)及韩德森(Russell A. Henderson)虐打、捆绑并弃之荒野,最后因头部重伤而死亡。

这起震惊全美同志虐杀案,也让美国的同志歧视问题一夕之间浮上台面,成为同志平权运动的里程碑。

而在20年后,因为担忧反同团体闹事,一直未能被安葬的谢巴德,终于将在美国当地时间10月26日,入葬华盛顿国家大教堂,与美国前总统威尔逊、海伦凯勒等人一同长眠于此。

谢巴德之死,究竟是怎么戳破美国的仇同暴力日常?又是如何改变过去20年的美国同志运动呢?

▌马修.谢巴德之死:十字架上的稻草人

1998年10月6日夜晚,在拉勒米市(Laramie)怀俄明大学主修政治学的21岁大学生——谢巴德——在“炉边酒吧”(Fireside Lounge)遇见了上前攀谈的麦金尼及韩德森。

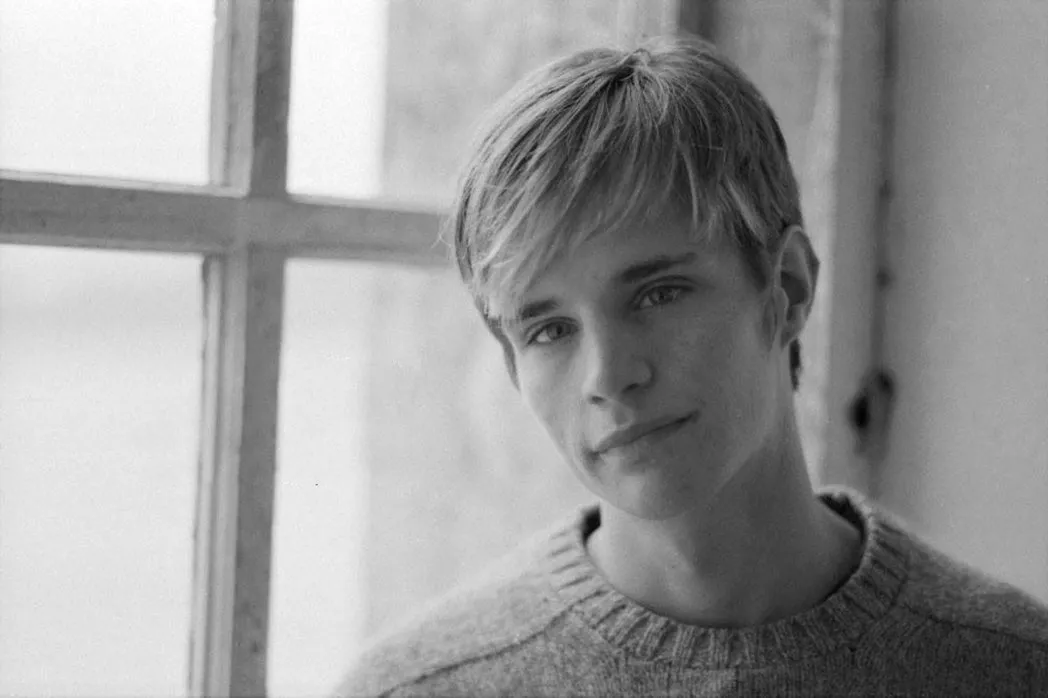

一向不太讳言自己性倾向的谢巴德,在暗示自己的同志身分后,便随同这两名同龄男子外出,却再也回不了家——谢巴德上车后遭两人以拳头与枪托殴打、抢劫财物,之后再开往拉勒米市的偏远东郊,持续凌虐毒打后再将他捆邦在篱笆上,午夜过后才扬长而去,任其自生自灭。隔日当路人发现奄奄一息、浑身浴血的谢巴德时,起初还误以为只是路边的“稻草人”。

负责调查此案的警长欧麦利( Dave O’Malley)表示,谢巴德头部遭枪柄重击约20下,脑干严重受损、头骨有四处骨折,双手向背被绑于篱笆上长达约18小时。谢巴德被送往科罗拉州的医院抢救后,“全身缠满绷带、缝线,脸部肿胀到难以辨认,手指和脚指扭曲”,撑不过一周即于10月12日,因头部伤重宣告不治。

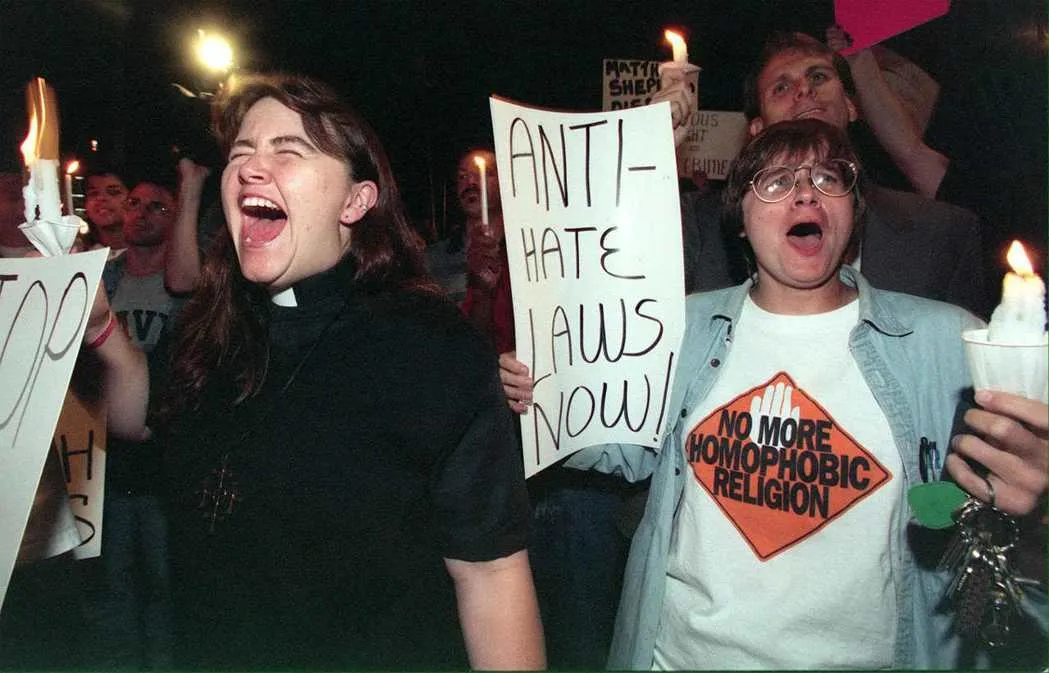

谢巴德之死的惨酷手法及同志仇恨,迅速点燃全美舆论的燎原怒火。除了时任总统柯林顿(Bill Clinton)疾声谴责,包括美国知名脱口秀主持人艾伦(Ellen DeGeneres)在内的多位明星、美国参议员甘迺迪(Edward M. Kennedy,民主党)等政治人物,以及上千民众都在谢巴德逝世后数日,涌入国会山庄前点亮烛光、献花致哀并呼吁:谢巴德之死敲响了“终结(同志)仇恨的警钟”,政府应正视美国同志权益并加速相关法律的修订。

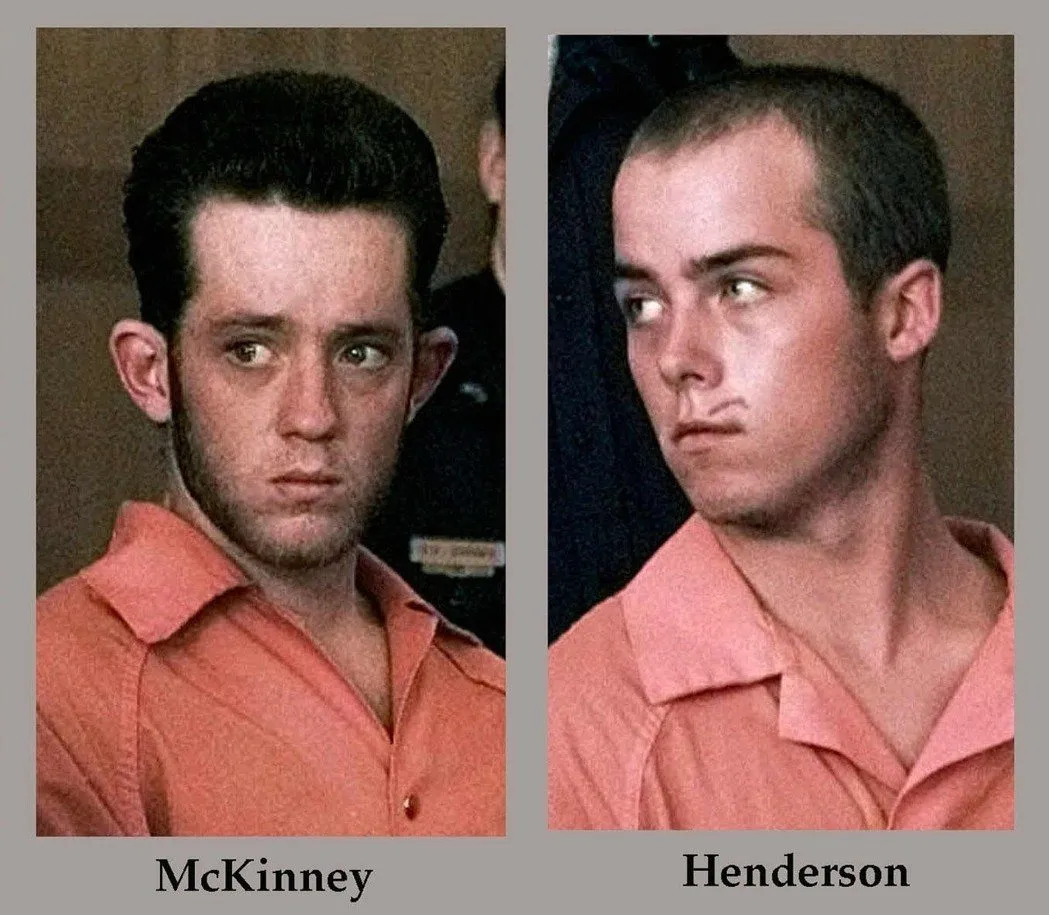

此外,谢巴德案“诱惑下手”的犯案行径也遭舆论猛烈攻击。根据麦金尼的事后自陈,“两人在炉边酒吧看见马修时,就已计划要假装成同志博取信任”,好向他下手抢劫。1998年麦肯尼的女友克里斯汀(Kristen Price)接受《ABC》的新闻杂志节目《20/20》采访时也表示:他们毒打他(谢巴德)一顿就是要教训他:少来招惹直男。

尽管2004年时,克里斯汀曾说词矛盾地向同家媒体“翻案”表示,麦肯尼的施暴行为与同志歧视无关。

对此,谢巴德的父母丹尼斯(Denis Shepard)及茱迪(Judy Shepard)则表示,直到马修之死以前,“我们都不明白同志族群承受了多少暴力与歧视”,“他在这里长大,他和每一个美国公民一样,有应尽义务也享有权利。”

▌美国同志运动里程碑:仇恨犯罪法的扩大

根据美国联邦调查局(FBI)的资料,美国1998年的仇恨犯罪受害者中,性倾向是仅次于种族及宗教的第三大因素,占比超过15%。而谢巴德只是当年1,000多名受害者的其中一位。

1998年,在谢巴德家乡——卡斯帕尔(Casper)——举行的葬礼上,涌入的上千民群众中除了致哀的支持者,还有以仇恨言论、反同立场恶名昭彰的美国牧师菲尔普斯(Fred Phelps)及反同团体。

当时“不请自来”的他表示:“我很遗憾那男孩这样被杀死,但同性恋是不对的”,并高举写著“上帝憎恨同性恋”(God Hates Fags)、“马修下地狱”(Matt in Hell)的牌子。

遭反同仇恨者闹事的葬礼,甚至出动美国特种部队、警方、狙击手重装维安,谢巴德的父亲也不得不穿上防弹衣以防不测。此后20年间,由于担心极端反同者的破坏行为,谢巴德的骨灰一直不得入土为安。

而犯下杀人罪刑,被控以一级谋杀及绑架等罪名的韩德森及麦金尼,也于1999年先后透过认罪协商,遭判两次无期徒刑。在法庭上,麦金尼曾以“同性恋恐慌防卫”(gay panic defense)试图为其暴力犯罪辩护的行为,虽遭法官驳回,却也因此掀起了一场法律平权之争。

然而根据加州大学法学院“威廉斯研究机构”(Williams Institute)表示,“同性恋恐慌防卫”的辩护手段自60年代起,在美国过半以上的州——包含谢巴德案所在的怀俄明州——都曾被在法庭上被使用,尽管长期以来同志平权团体呼吁废除,但至今仍只有加州、罗德岛、伊利诺州等少数州明确禁止。

此外,由于怀俄明州并没有类似《仇恨犯罪法》的相关法律,更不用说将同志歧视纳入仇恨犯罪相关法,而当时联邦层级的相关法律,亦没将同性恋身分纳入适用对象,因此当时并未能依此指控凶手麦金尼与韩德森。在这样的背景下,同志平权运动者也开始推动仇恨犯罪法修法运动。

根据美国联邦调查局(FBI)的定义,现今的仇恨犯罪是指:

基于全然或部分针对种族、宗教、身障、性倾向、偏见、族群、性别或性别认同的偏见,而对个人或财物施以的犯罪。

在谢巴德惨案后,虽然包含时任总统柯林顿等政客,都曾试图要将针对性倾向的犯罪行为,纳入《仇恨犯罪法》的范畴,却陆续遭到反对而闯关失败。一直到2009年,才终于在时任总统欧巴马的签署下通过联邦层级的《谢巴德法案》(Matthew Shepard Act),将《1969年联邦仇恨罪法案》的适用对象扩大,加入针对性倾向、性别认同、性别及身心障碍的犯罪行为。

2015年,怀俄明州拉勒米市议会也通过《拉勒米反歧视条例》,禁止在家中、工作或公领域歧视LGBT族群,而成为怀州第一个通过相关条例的市镇。而谢巴德父母也透过其于1998年成立的非营利组织“马修谢巴德基金会”举办巡回校园演讲活动、戏剧演出,关怀同志族群。

此外,在电视电影《同志死亡事件》(The Laramie Project)、《马修谢巴德的故事》(The Matthew Shepard Story)及纪录片《再见马修,再见》(Matt Shepard is a Friend of Mine,2014年曾于台湾国际华人纪录片影展放映)等影视作品传播下,谢巴德也成为美国家喻户晓的同志运动象征人物之一。

2009年,在时任总统欧巴马的签署下,联邦层级的《谢巴德法案》(Matthew Shepard Act)终于通过,将针对性倾向、性别认同、性别及身心障碍的犯罪行为纳入仇恨犯罪。图为当时受邀当白宫见证的谢巴德父母及欧巴马。

▌下葬华盛顿大教堂

2018年10月,在谢巴德逝世20周年忌日前,丹尼斯及茱迪对外宣布,谢巴德的身后事终于要在20年后尘埃落定,于10月26日将骨灰入葬位于华盛顿特区的华盛顿国家大教堂地窖。

除了可以避免入葬一般墓园,致哀人潮造成其他家属不便,以及极端反同者的破坏之外,这项决定对于美国以及谢巴德的家人来说,格外意义非凡。因为华盛顿大教堂不只是今年8月“美国独行侠”麦肯(John McCain)举行葬礼的地方,也是美国三位前总统艾森豪、雷根、福特举行国葬的教堂,同是还是包含大小布希、欧巴马、现任总统川普在内,参加总统就职祝祷的地方。之于美国的意义不言可喻。

此外,在这座曾经举办过同性婚礼的哥德式大教堂,谢巴德的下葬仪式将由主教巴德(Mariann Edgar Budde)以及美国史上第一位公开出柜的主教罗宾逊(Gene Robinson)见证下进行。

“作为他的家人,我们当然为马修感到开心。”丹尼斯则表示,信仰虔诚且小时候曾当过辅祭男童(altar boy)的谢巴德,应该会喜欢这个最后的安身之处。

在这座曾经曾经举办同性婚礼的哥德式大教堂,谢巴德的下葬仪式由主教巴德(Mariann Edgar Budde)以及美国史上第一位公开出柜的主教罗宾逊(Gene Robinson,图中人)见证。

“他(谢巴德)的死亡是美国之殇。”主教巴德表示,让马修安葬于此只是“尽己所能…治愈那些伤痕累累,有时被以教会之名伤害的人们。”谢巴德之死为美国同志平权之路立下了里程碑,身后事也似乎将在入葬华盛顿大教堂后划下句点,然而实现同志平权似乎仍是路遥。

根据FBI的资料,在2009“谢巴德法案”、2015同性婚姻合法化等平权法案之后,美国2016的性倾向仇恨犯罪比率依然有约超过16%,较之20年前的改善幅度有限。今年10月初,川普政府更祭出一项新政策,禁止向驻美外交人员的同性伴侣发放签证,除非两人取得结婚证明(尽管该员的所属国家同性婚姻可能并未合法化),令谢巴德的母亲茱迪忍不住批评,川普政权是在LGBTQ权益上“大开倒车”。

对此,主教巴德则表示,“我们相信LGBTQ族群都是被神爱著的孩子,不是因为他们的身分,而是因为他们的本质”,美国同志的命运“已经改变了很多,但改变得还不够多。”